Vier Jahre. Jeden Tag. Schwimmen. Und was das mit mir gemacht hat

Ich habe nie bewusst entschieden, vier Jahre lang jeden Tag zu schwimmen. Es hat sich einfach ergeben. Erst waren es ein paar Wochen, dann ein Monat, dann dachte ich: Ach, du bist ja schon eine ganze Weile täglich im Wasser. Und dann bin ich einfach weitergeschwommen.

Wenn ich ehrlich bin, schwimme ich schon seit fünf oder sechs Jahren fast jeden Tag. Nur ganz selten habe ich unterbrochen – und diese Tage kann ich wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Aber seit vier Jahren ist es wirklich täglich. Kein einziger Tag ohne Wasser.

Und ich merke: Ich brauche einen Moment, um das zu begreifen.

Nicht als etwas, das ich geschafft habe – sondern als etwas, das mit mir passiert ist. Etwas, das mich geformt hat, ohne dass ich es groß geplant hätte. Und genau deshalb schreibe ich diesen Beitrag. Nicht um eine Leistung zu feiern. Sondern um mir selbst die Frage zu stellen:

Was hat sich eigentlich verändert? Und warum mache ich das überhaupt?

1. Ich kämpfe nicht mehr gegen alles - aber ich weiß, wann ich es noch tue

Früher habe ich oft diskutiert. Gerechtigkeit eingefordert. Dinge zurechtgerückt. Ich hatte das Gefühl, ich muss immer handeln, eingreifen, klären. Heute bin ich stiller geworden. Ich lasse mehr stehen. Ich gehe öfter einen Schritt zurück.

Aber ich will nichts beschönigen: Ich kämpfe natürlich immer noch. Wenn mir etwas wirklich nicht gleichgültig ist. Nicht immer, wenn ich verletzt werde. Ich wähle meine Kämpfe bewusster.

Ob das durch das Schwimmen kommt? Vielleicht. Wahrscheinlich. Im Wasser kämpft man nicht. Man lässt sich tragen – oder geht unter. Ich glaube, ich habe dort etwas gelernt, was sich langsam in mein Leben geschlichen hat.

2. Es ist kein „Durchhalten“. Es ist einfach da.

Viele denken, ich müsse wahnsinnig diszipliniert sein, um das vier Jahre durchzuhalten. Aber das trifft es nicht. Ich habe nichts durchgehalten. Ich bin einfach immer wieder gegangen. Es war nie eine Frage, ob ich gehe – nur: wie und wo. In die Halle? In den See? Kalt, warm, Wind, Regen?

Es gibt fast nie inneren Widerstand. Das Schwimmen gehört zu meinem Morgen wie der Kaffee davor. Es ist einfach da. Ich habe es nicht geplant. Ich vermisse es sofort, wenn ich es mir nur theoretisch wegdenke. Und trotzdem gibt es da diese eine Frage, die ich mir selbst ungern stelle:

Würde ich das auch tun, wenn ich es nicht teilen würde?

3. Die Community – Begleitung, nicht Bedingung

Ich poste fast jeden Tag ein Bild in meiner Story. Ich sage guten Morgen. Ich lasse andere teilhaben. Und ja – das ist auch Motivation. Nicht der Beifall, nicht das Gesehenwerden an sich. Aber das Gefühl, dass es da draußen Menschen gibt, die sich mitfreuen. Oder Kraft schöpfen. Oder einfach ein kleines Ritual mit mir teilen.

Das war nicht immer so. Gerade in der ersten Zeit meines Streaks war ich viel für mich. Ich habe nicht jeden Tag gepostet. Die Community ist mitgewachsen. Ein Teil des Weges. Nicht der Ursprung. Nicht die Bedingung. Aber eine Verstärkung. Und ich weiß: Heute würde ich auch ohne posten weiter schwimmen – weil ich weiß, wie gut es mir tut. Und trotzdem ziehe ich etwas aus dem Teilen. Das gehört dazu.

4. Ich bin sensibler geworden – nicht härter

Ich bin kälteresistenter, klar. Ich halte mehr aus. Ich kann länger bleiben, auch wenn es weh tut. Aber gleichzeitig bin ich viel sensibler geworden. Ich spüre schneller, wenn mein Körper nicht im Gleichgewicht ist. Ich kann kaum noch darüber hinwegsehen, wenn etwas nicht stimmt. Das Wasser hat mir eine Art feine Wahrnehmung geschenkt.

Es gibt auch Tage, an denen ich mir etwas vornehme – eine Strecke, eine Zeit in der Kälte – und dann merke ich mittendrin: Heute geht es nicht. Dann höre ich auf. Früher hätte ich durchgezogen. Heute gebe ich auch mal nach. Und frage mich dann, ob das Stärke ist – oder Schwäche. Ich weiß es nicht.

5. Mein Tag beginnt im Wasser – und ist ohne nicht vollständig

Ich stehe früh auf. Trinke einen Kaffee. Und dann gehe ich schwimmen. Das ist mein Rhythmus. Im Winter in der Halle oder draußen am See. Im Sommer nur draußen. Es gibt keinen anderen Anfang für den Tag. Es ist nicht verhandelbar.

Wenn ich mir vorstelle, einen Tag nicht zu schwimmen, fühlt sich das unvollständig an. Leerer. Unruhiger. Es fehlt dann etwas. Ich könnte vielleicht sogar körperlich unruhig werden. Weil das Atmen fehlt. Weil das Eintauchen fehlt. Weil das Tieferwerden fehlt.

6. Die Natur ist mein zweiter Grund

Ich schwimme auch wegen der Natur. Vielleicht sogar vor allem deshalb. Ich sehe morgens in den Himmel und weiß, wie sich das Licht im Wasser spiegeln wird. Ich kann Stimmungen erkennen, bevor ich losgehe. Ich weiß, ob ein Film heute gut werden wird. Ich spüre, ob es ein besonderer Tag ist – oder einfach nur ein stiller.

Ich liebe das Licht, den Nebel, die Luft über dem Wasser, die Kälte, die Vögel, den Wind. Ich bin draußen mit mir allein. Ich kann meine Gedanken ordnen. Manchmal bleibe ich einfach nur sitzen. Und es gibt Tage, an denen ich fast nicht reingehe, weil das Sitzen am Wasser schon alles ist.

7. Das Wasser gehört zu mir – so wie das Atmen

Ich kann nicht genau sagen, was die Essenz dieser vier Jahre ist. Ich suche sie noch. Vielleicht ist es nicht ein großes Learning, sondern eine stille Gewissheit:

Das Wasser gehört zu mir.

Ich spüre es an meinen nassen Haaren, die stundenlang nicht trocknen. Ich spüre es an der Wärme nach dem Kältebad. An der Ruhe im Kopf. Am Staunen, dass jeder einzelne Tag sich neu anfühlt – obwohl ich doch immer das Gleiche tue.

Es ist kein Wunder. Kein Ziel. Kein Sieg. Es ist ein Teil meines Lebens.

8. Jeder Tag ist ein Geschenk – und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist

In den letzten Wochen ist mir mit einer Intensität bewusst geworden, die mich manchmal zu Tränen rührt: Dieses tägliche Schwimmen, das so sehr Teil meines Lebens geworden ist, könnte jederzeit enden. Nicht aus Mangel an Motivation oder Willen, sondern weil das Leben unvorhersehbar ist und Umstände eintreten könnten, die mich daran hindern, ins Wasser zu gehen.

Dieses Wissen tut weh. Es hat etwas Bitteres. Und gleichzeitig macht es mich wach.

Jeder Tag, an dem ich schwimmen kann, ist ein Geschenk. Wenn ich aus dem Wasser steige, erfüllt mich eine tiefe Dankbarkeit. Ich denke: Du durftest heute wieder diesen besonderen Moment erleben. Es ist nicht selbstverständlich, und gerade dieses Bewusstsein macht jeden einzelnen Tag so kostbar.

Diese Mischung aus Dankbarkeit und der schmerzlichen Erkenntnis der Vergänglichkeit hat mein Verhältnis zum Schwimmen vertieft. Es ist mehr als eine Routine; es ist ein tägliches Innehalten, ein bewusstes Erleben des Augenblicks, ein stilles Feiern dessen, was ist – und ein ehrliches Annehmen dessen, was sein könnte.

9. Ich bin nicht mehr bereit, mich zu verbiegen

Ich war nie wirklich Mainstream. Ich galt früher eher als unangepasst, manchmal auch als unbequem. Das war nicht immer einfach – für andere, aber auch für mich selbst. Heute ist mir vieles egal geworden. Nicht im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern im besten Sinn von: Ich lasse mich nicht mehr anpassen.

Ich gehe mit nassen Haaren und zitternd vom Wasser in den Supermarkt, trage meinen abgenutzten Wärmemantel, ohne zu überlegen, wie das aussieht. Es ist mir egal, was andere über mich denken – solange sie nicht Teil meines Lebens sind.

Was sich noch verändert hat: Ich grenze mich klarer ab. Leider nicht überall, aber häufiger als früher. Ich sage deutlich Nein, wenn mir etwas nicht passt. Ich gehe einfach, wenn etwas übergriffig wird. In den ersten Jahren auf Instagram und meines Swimstreaks war das nicht so. Ich habe mir Unerhörtes gefallen lassen – auch Dinge, die nie hätten passieren dürfen. Meine Grenzen und ein Nein wurden nicht respektiert; Manipulationen, Erpressungen, Drohungen. Das würde mir heute nicht mehr passieren.

Ich habe gelernt, dass nicht jede Öffentlichkeit ein Recht auf Nähe bedeutet. Und dass meine Grenze nicht mehr verhandelbar ist.

Fazit:

Vielleicht liegt die Veränderung nicht darin, dass ich mich verändert habe – sondern wie tief ich heute weiß, wer ich bin. Ich war nie wirklich angepasst. Aber heute bin ich weniger bereit, mich zu erklären. Weniger bereit, zu diskutieren, zu rechtfertigen, mich zu verdrehen.

Das Wasser hat mich nicht neu gemacht – aber es hat etwas freigelegt. Eine Klarheit, die früher leiser war.

Wenn du bis hierher gelesen hast – danke. Vielleicht schreibst du selbst auch. Oder hast ein anderes Ritual, das dir Halt gibt. Vielleicht ist dieser Text nicht nur für mich.

Aber vor allem war er für mich selbst. Weil ich diese Fragen brauche. Weil ich wissen will, warum ich morgens ins Wasser gehe – und warum ich das hoffentlich noch viele Jahre tun werde.

Verlernt der Körper die Kältetoleranz im Sommer?

Wer im Winter regelmäßig ins kalte Wasser geht, weiß: Die Kälte verändert etwas im Körper. Sie macht wacher, belastbarer, klarer. Doch kaum steigen die Temperaturen im Sommer, stellt sich eine Frage, die alle Kälteschwimmer früher oder später beschäftigt:

Bleibt diese Anpassung bestehen – oder verlernt der Körper die Kälte wieder?

Die Antwort ist eindeutig. Und sie fordert heraus.

1. Ja – der Körper verlernt die Kälte. Und zwar schneller, als man denkt.

Wenn du im Sommer nicht gezielt mit Kältereizen arbeitest, beginnt dein Körper, die gewohnte Anpassung zurückzufahren. Und das bereits nach wenigen Wochen. Studien zeigen, dass die Fähigkeit zur Kältetoleranz schon nach ein bis zwei Wochen ohne Kälteexposition messbar abnimmt. Die Blutgefäße reagieren träger, der Kälteschock kehrt zurück, die Atemkontrolle verschlechtert sich.

Ein besonders relevanter Bereich ist das sogenannte braune Fettgewebe – der zentrale Mechanismus, mit dem dein Körper Wärme erzeugt. Dieses Gewebe wird durch regelmäßige Kältereize aktiviert und hilft, die Körpertemperatur stabil zu halten. Es ist energetisch aufwendig, braunes Fett zu erhalten. Wenn kein Kältereiz kommt, beginnt der Körper, es zurück zu bauen. Der Verlust passiert nicht abrupt, aber stetig – und oft unbemerkt.

Die entscheidende Erkenntnis: Wer im Sommer komplett auf Kälte verzichtet, verliert systematisch die Effekte, die er sich im Winter aufgebaut hat – inklusive der Fähigkeit, braunes Fett aktiv zu halten.

2. Der Wert von braunem Fett – kompakt erklärt

Braunes Fettgewebe ist eine besondere Form von Körperfett. Es produziert Wärme, indem es Energie verbrennt – ganz ohne Muskelzittern. Es schützt vor Unterkühlung, verbessert die Energieeffizienz und hat positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel.

Aktives braunes Fett wird mit einem stabileren Immunsystem, verbessertem Zuckerstoffwechsel, schnellerer Regeneration und einer höheren Grundumsatzrate in Verbindung gebracht. Kurz gesagt: Es macht deinen Körper kälteresistenter, energetisch stabiler und belastbarer. Aber: Es bleibt nur aktiv, wenn es regelmäßig gebraucht wird. Und genau das ist im Sommer oft nicht der Fall.

3. Du kannst gegensteuern – wenn du willst

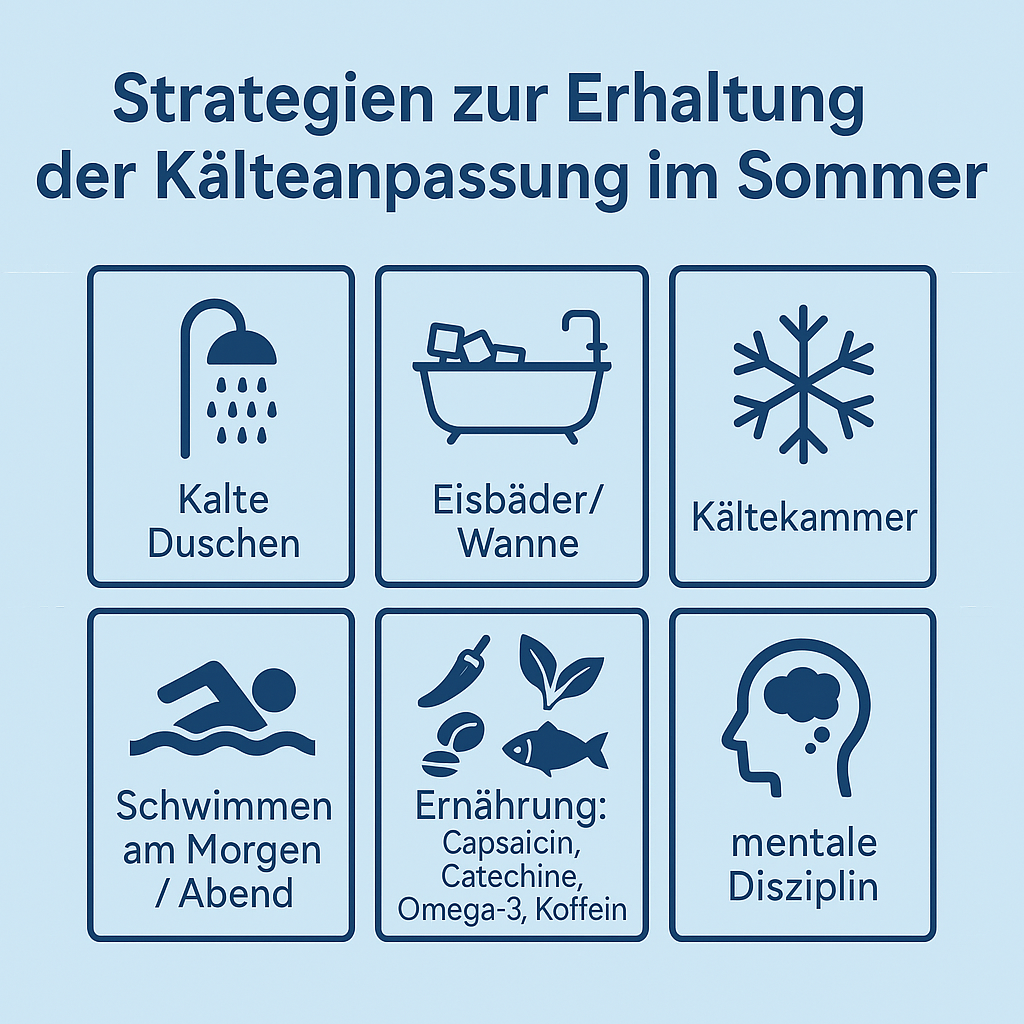

Neben Kaltwasserbädern, gezielten Schwimmeinheiten und einzelnen technischen oder ernährungsbezogenen Maßnahmen lassen sich weitere Ansätze nutzen, um die Kälteanpassung im Sommer zu unterstützen.

Der Besuch einer Kältekammer, in der extrem niedrige Temperaturen herrschen, kann kurzfristig intensive Reize setzen. Auch wenn diese künstlich erzeugte Kälte sich vom natürlichen Freiwasser unterscheidet, kann sie das sympathische Nervensystem aktivieren und den Verlust von Kälteanpassung verlangsamen – vor allem dann, wenn sie regelmäßig genutzt wird.

Auch über die Ernährung lassen sich unterstützende Effekte erzielen. Studien deuten darauf hin, dass bestimmte bioaktive Substanzen wie Capsaicin (aus scharfen Gewürzen), Catechine (z. B. in grünem Tee), Omega-3-Fettsäuren (z. B. in fettem Fisch, Leinöl) und sogar Koffein, etwa aus Kaffee, die Thermogenese beeinflussen können. Vor allem Koffein kann über das Nervensystem die Wärmeproduktion kurzfristig anregen und den Energieumsatz erhöhen. Alle genannten Stoffe wirken dabei nicht direkt wie kaltes Wasser – sie können aber helfen, den Stoffwechsel aktiv zu halten und die Aktivierung von braunem Fett zu unterstützen.

Regelmäßige kalte Duschen – täglich oder mehrmals pro Woche – sind ebenfalls ein wirksamer Weg, um dein Nervensystem und deine Thermoregulation aktiv zu halten. Noch wirkungsvoller sind kurze Kaltwasserbäder, zum Beispiel in einer Wanne mit Leitungswasser oder in einem schattigen Naturbecken. Schon wenige Minuten unterhalb von 18 Grad setzen wirksame Reize.

Auch gezielte Schwimmeinheiten am frühen Morgen oder späten Abend können helfen. In vielen Gewässern sind die Temperaturen zu diesen Tageszeiten deutlich niedriger – und genau dort liegt die Chance, deine Anpassung zu bewahren, ohne auf das Schwimmen verzichten zu müssen.

Wer diszipliniert bleibt, kann die Kälte sogar im Hochsommer weitertrainieren. Und ja: Studien deuten darauf hin, dass durchgehende Kältereize zu einer stärkeren Ausbildung und Aktivierung von braunem Fett führen als saisonales Schwimmen mit langen Sommerpausen.

4. Ab welcher Temperatur wirkt Wasser wirklich kalt?

Ob der Körper auf Wasser als „kalt“ reagiert hängt von mehreren Faktoren ab – unter anderem von der Wassertemperatur selbst, der Dauer des Aufenthalts, dem Aktivitätsniveau im Wasser und dem Grad der individuellen Kälteanpassung.

Wasser wirkt intensiver auf den Körper als Luft. Die Forschung zeigt:

Unter 20 Grad beginnt der Körper, klar auf Kälte zu reagieren

Zwischen 16 und 18 Grad ist der Reiz optimal für die Aktivierung von braunem Fett

Unter 15 Grad spricht man von intensivem Kälteinput mit starker physiologischer Wirkung

Ab 22 bis 24 Grad ist kaum noch ein echter Kältereiz vorhanden

Ab 25 Grad beginnt der Körper, sich an die Wärme anzupassen.

Für alle, die ihre Anpassung erhalten möchten, liegt der wirkungsvolle Bereich also klar unterhalb der 20-Grad-Marke. Wer regelmäßig in diesen Zonen schwimmt oder andere Kältereize setzt, kann auch im Sommer Kältetoleranz bewahren – und weiterentwickeln.

5. Gibt es ein Gedächtnis für Kälte? – Die konditionierte Thermoregulation

Verliert der Körper im Sommer wirklich alles, was er sich im Winter aufgebaut hat? Oder erinnert er sich, sobald es wieder kalt wird?

Die Forschung deutet klar darauf hin: Es gibt eine Form des thermischen Gedächtnisses. Sie wird als konditionierte Thermoregulation bezeichnet – die Fähigkeit des Körpers, nach einer Phase intensiver Kälteerfahrung schneller wieder in einen angepassten Zustand zurückzukehren, wenn der Reiz erneut auftritt.

Diese Erinnerung setzt nicht sofort ein. Sie entsteht über die Zeit – in der Regel nach einer Saison mit regelmäßiger Kälteeinwirkung. Wer ein zweites oder drittes Mal in den Kaltwasserwinter geht, merkt es deutlich: Der Körper reagiert schneller, kontrollierter, vertrauter. Der Einstieg ist kürzer, der Schock geringer, die Anpassung effizienter.

Was genau erinnert sich? Es sind die neurophysiologischen Prozesse – also die Steuerung der Hautdurchblutung, die Kontrolle der Atemreflexe, die Regulierung der Wärmeproduktion. Sie reagieren koordinierter, wenn sie bereits trainiert wurden. Auch das braune Fett zeigt diese Form der Erinnerung: Es wird nach längerer Pause schneller wieder aktiviert, wenn es bereits in früheren Kältesaisons ausgebildet war.

Und es gibt noch eine weitere Ebene: die psychologische. Wer schon viele Male im eiskalten Wasser stand, reagiert innerlich anders. Weniger Stress, weniger Angst, mehr Vertrauen in den eigenen Körper. Auch das ist Teil der Anpassung – und auch das bleibt, wenn man es über längere Zeit aufgebaut hat.

Die Schlussfolgerung: Wer sich über mehrere Winter hinweg regelmäßig der Kälte aussetzt, baut nicht nur eine tiefere Anpassung auf, sondern auch die Fähigkeit, sie nach Pausen schneller wiederherzustellen. Und wer im Sommer zumindest gelegentlich Kältereize setzt, verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

Der Körper vergisst – aber er erinnert sich auch. Vorausgesetzt, du gibst ihm etwas, woran er sich erinnern kann.

6. Und wenn man trotzdem im warmen Wasser schwimmt?

Nicht jeder möchte im Sommer auf das Freiwasserschwimmen verzichten. Und das ist verständlich. Die langen Schwimmzüge bei Sonnenaufgang, das ruhige Gleiten durch spiegelglattes Wasser – all das gehört zur Essenz des Sommers im Freien.

Doch es bleibt eine Frage: Was wiegt mehr – der Aufbau physiologischer Resilienz oder der Genuss? Das stärkere braune Fett – oder das leichtere Lebensgefühl?

Wer im Sommer konsequent kalt bleibt, kann die Anpassung vertiefen und sich langfristig eine deutlich robustere Kältetoleranz aufbauen. Wer dagegen den Sommer nutzt, um loszulassen, wird im Herbst einen stärkeren Reizeinstieg erleben – aber profitiert von der sogenannten konditionierten Thermoregulation: Der Körper erinnert sich. Und wer schon mehrere Saisons Erfahrung mit Kälte hat, kehrt schneller in den adaptiven Zustand zurück.

Am Ende ist es keine Frage von richtig oder falsch – sondern von bewusster Entscheidung.

Fazit

Kältetoleranz ist kein Zustand, den man besitzt – sie ist ein Prozess, der gepflegt werden will. Im Sommer verlernt der Körper die Kälte, wenn er nicht gefordert wird. Wer jedoch bereit ist, bewusst Reize zu setzen, kann die Anpassung erhalten – oder sogar weiterentwickeln.

Braunes Fett, Thermoregulation, psychische Stabilität: All das bleibt aktiv, wenn du es regelmäßig ansprichst. Aber wer sich im Sommer für das warme Wasser entscheidet, verliert nicht alles – sondern verschiebt den Reizeinstieg. Denn der Körper vergisst nicht vollständig. Er reagiert schneller, wenn er sich erinnert.

Die Frage ist nicht, was du darfst.

Sondern: Was willst du behalten – und worauf bist du bereit, zu verzichten?

Wie sich dein Körper ans Kaltwasserschwimmen anpasst: 5 klare Anzeichen

Vom Eisschwimmen zum Kaltwasserschwimmen: Wie sich der Körper an Kälte anpasst

Mit dem April geht die klassische Eisschwimmsaison zu Ende. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Kaltwasserschwimmen vorbei ist – im Gegenteil. Jetzt beginnt eine Phase, in der viele Schwimmer die Vorteile ihrer Kälteanpassung besonders deutlich spüren. Doch woran merkt man eigentlich, dass sich der Körper wirklich an das kalte Wasser gewöhnt hat?

Ich schwimme seit fünf Jahren das ganze Jahr hindurch in der Havel und im Wannsee – ohne Neopren, nur im Badeanzug. Die Anpassung an die Kälte war dabei kein plötzlicher Moment, sondern ein fortlaufender Prozess. Jahr für Jahr wurde es etwas leichter. Manche Veränderungen traten schnell ein, andere ließen auf sich warten oder sind bis heute unterschiedlich stark ausgeprägt. Hier sind einige zentrale Merkmale, die zeigen, dass sich der Körper mit der Zeit auf die Kälte einstellt. Vielleicht hast Du diese Veränderungen auch schon bemerkt.

1. Das Brennen der Haut lässt nach

Wer zum ersten Mal ins eiskalte Wasser steigt, spürt oft ein unangenehmes Brennen auf der Haut. Das liegt daran, dass die Kälterezeptoren in der Haut plötzliche Temperaturunterschiede als Schmerz registrieren. Diese Reize werden ans Gehirn weitergeleitet und als brennendes Gefühl wahrgenommen. Mit der Zeit gewöhnt sich das Nervensystem daran und die Schmerzempfindlichkeit nimmt ab.

Tatsächlich kann ich mich kaum erinnern, dass ich dieses Brennen jemals stark gespürt habe. Falls es da war, hat es mich jedenfalls nie so sehr beschäftigt, dass ich es bewusst wahrgenommen habe. Bei anderen Schwimmern ist das unterschiedlich – einige berichten, dass dieses Gefühl nach einigen Wochen oder Monaten deutlich nachlässt.

2. Die Schnappatmung wird seltener

Kälterezeptoren auf der Haut lösen beim plötzlichen Kontakt mit sehr kaltem Wasser einen Reflex aus, der zu einer unkontrollierten, tiefen Einatmung führt – die sogenannte Kaltwasser-Schockreaktion. Dieser Reflex dient ursprünglich dem Überleben, kann im offenen Wasser aber gefährlich werden, wenn man dabei Wasser einatmet.

Mit der Zeit gewöhnt sich das Atemzentrum im Gehirn an die Kältereize, und die Atemreaktion wird stabiler.

Obwohl ich seit fünf Jahren täglich schwimme, tritt die Schnappatmung bei mir immer noch auf – allerdings nicht mehr so stark wie früher. Interessanterweise hängt sie nicht unbedingt von der Wassertemperatur ab, sondern eher davon, wie ich mich mental auf den Sprung ins kalte Wasser vorbereitet habe. An manchen Tagen bleibt meine Atmung ruhig, an anderen überrascht mich der Kältereiz doch wieder.

3. Hände und Füße bleiben länger beweglich

In kaltem Wasser verengen sich die Blutgefäße in den Extremitäten (Vasokonstriktion), um die Körperkerntemperatur zu schützen. Dadurch wird die Durchblutung in den Händen und Füßen reduziert, was zu Taubheitsgefühlen und Beweglichkeitsverlust führt.

Mit der Zeit lernt der Körper, diese Regulierung sanfter zu steuern. Dadurch bleiben Hände und Füße länger beweglich, auch wenn das Wasser kalt ist.

Seit dem letzten Jahr bemerke ich, dass meine Füße überhaupt keine Probleme mehr machen. Früher haben sie sich oft steif angefühlt, mittlerweile bleiben sie bis zum Schluss beweglich – ein Zeichen dafür, dass mein Körper die Kälteregulation inzwischen besser steuert. Die Hände hingegen werden bei Wassertemperaturen unter 5 Grad auch noch stärker unbeweglich oder wenn ich sehr lange Strecken in kaltem Wasser schwimme.

4. Das Nachzittern (Afterdrop) wird weniger

Nach dem Aufenthalt im kalten Wasser beginnt der Körper aktiv Wärme zu produzieren, um die abgesunkene Körpertemperatur wieder zu erhöhen. Eine der Hauptmethoden dafür ist das Kältezittern (Shivering) – unkontrollierte Muskelkontraktionen, die Wärme erzeugen. Wer regelmäßig Kälte ausgesetzt ist, merkt oft, dass das Zittern später einsetzt oder schwächer wird. Das liegt unter anderem daran, dass der Körper mehr braunes Fettgewebe bildet, das Wärme produziert, ohne dass Bewegung nötig ist. Auch die Durchblutung passt sich an, sodass die Körperkerntemperatur besser gehalten wird. Zudem verändert sich die Wahrnehmung: Der Körper kühlt zwar nach wie vor aus, aber das Gehirn verarbeitet die Kälte anders, sodass das Zittern als weniger unangenehm empfunden wird. Dennoch bleibt es eine normale Reaktion, insbesondere nach sehr langen oder intensiven Kälteschwimmeinheiten.

Obwohl ich mittlerweile sehr an das kalte Wasser gewöhnt bin, ist das Nachzittern bei mir nach langen, sehr kalten Schwimmeinheiten immer noch stark ausgeprägt. Ich kann allerdings nicht mehr genau beurteilen, ob es früher heftiger war, weil ich in diesem Jahr insgesamt längere Strecken im Eiswasser geschwommen bin als zuvor.

5. Weniger Frieren im Alltag

Wer sich an kaltes Wasser gewöhnt, friert oft auch im Alltag weniger. Das liegt nicht nur an einer besseren Durchblutung und Wärmeregulation, sondern auch an der veränderten Wahrnehmung. Das Gehirn stuft Kälte nicht mehr sofort als bedrohlich ein, sodass eine kühle Umgebung weniger unangenehm wirkt. Zudem erhöht regelmäßige Kälteexposition den Grundumsatz, sodass der Körper im Ruhezustand mehr Wärme produziert. Besonders an Händen und Füßen ist die Anpassung spürbar – während Ungeübte dort schnell frieren, bleibt die Durchblutung bei Kälteadaptierten stabiler. Auch die psychologische Komponente spielt eine Rolle: Wer regelmäßig ins eiskalte Wasser steigt, nimmt andere Formen von Kälte oft gar nicht mehr als besonders störend wahr.

Das ist übrigens eines der ersten Dinge, welches mir aufgefallen ist. Schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass ich im Alltag weniger friere. Während andere im Herbst die dickeren Jacken rausholten, war mir oft noch angenehm warm. Ich halte besser in kühlen Räumen aus und schwitze eher in überheizten Umgebungen.

April: Der Übergang vom Eis- zum Kaltwasserschwimmen

Jetzt, Anfang April, spüre ich einen deutlichen Unterschied zum Winter. Das Wasser fühlt es sich für mich im Frühjahr oft kälter an als bei denselben Temperaturen im Herbst.

Warum fühlt sich das Frühjahr kälter an?

Ein möglicher Grund ist, dass der Körper im Herbst langsam in die Kältephase hineinwächst, während im Frühling bereits wärmere Lufttemperaturen den Kontrast zum kalten Wasser verstärken.

Für mich beginnt jetzt aber eigentlich die schönste Zeit zum Schwimmen. Wassertemperaturen zwischen 10 und 15 Grad sind für viele noch eisig, aber für mich ideal. Das Wasser ist glasklar, frisch und belebt – gleichzeitig kann ich wieder längere Strecken schwimmen, ohne sofort in eine gefährliche Unterkühlung zu geraten.

Häufige Missverständnisse zur Kälteanpassung

Ein häufiges Missverständnis unter Anfängern ist, dass man nach wenigen Wochen oder Monaten bereits „vollständig“ an die Kälte angepasst ist. Doch Kälteanpassung ist kein statischer Zustand – sie bleibt immer individuell und situationsabhängig. Auch erfahrene Schwimmer wie ich haben Tage, an denen sich das Wasser kälter anfühlt oder die Atmung herausfordernder ist.

Wer sich über mehrere Jahre hinweg an die Kälte gewöhnt, wird aber feststellen, dass viele der typischen Reaktionen schwächer werden. Manche verschwinden ganz, andere bleiben in abgeschwächter Form bestehen. Und genau das ist unter anderem für mich das Spannende am Kaltwasserschwimmen: Der Körper lernt nie aus – und jedes Jahr fühlt sich der Übergang vom Winter zum Frühjahr ein bisschen anders an.

Hast du die Kälteanpassung schon bemerkt? Teile deine Erfahrung in den Kommentaren!

Schwimmen im kalten Wasser: Die optimale Technik für das Eisschwimmen

Schwimmen in kaltem Wasser stellt nicht nur eine mentale, sondern auch eine physische Herausforderung dar. Die niedrigen Wassertemperaturen beeinflussen die Muskelfunktion, Atmung und Energieeffizienz. Wer seine Technik nicht anpasst, riskiert schnelleres Auskühlen und ineffizientes Schwimmen.

Während beim Eisbaden oft nur ein kurzes Verweilen im Wasser im Vordergrund steht, erfordert das Eisschwimmen – also das aktive Schwimmen in Wassertemperaturen unter 5 °C – eine durchdachte Strategie. Eine angepasste Schwimmtechnik kann helfen, Wärmeverluste zu minimieren, die Atmung zu kontrollieren und den Vortrieb effizient zu gestalten.

Der kontrollierte Einstieg: So beginnst du richtig

Bevor du losschwimmst solltest du bewusst auf den Einstieg ins Wasser achten. Ein überhastetes Hineinspringen kann zu einer Schockreaktion führen, die deine Atmung und deine Schwimmtechnik negativ beeinflusst. Diese Reihenfolge hilft dir, kontrolliert zu starten und deine Schwimmzeit zu verlängern:

1 Langsames Hineingehen – Dein Körper gewöhnt sich schrittweise an die Temperatur.

2 Atmung beruhigen – Atme tief und langsam, um eine unkontrollierte Kältereaktion zu vermeiden.

3 Brustschwimmen für die ersten Meter – Beginne mit Brustschwimmen, um dich zu orientieren und die Atmung weiter zu stabilisieren.

4 Übergang zu Kraul – Falls du möchtest, steigere dich langsam und wechsle in den Kraulstil.

Fazit: Ein kontrollierter Start spart Kraft und verlängert deine Schwimmzeit.

Warum eine angepasste Schwimmtechnik im kalten Wasser entscheidend ist

In warmem Wasser sind lange, flüssige Bewegungen problemlos möglich. Doch in kaltem Wasser verändert sich die Biomechanik deines Körpers. Die Blutgefäße in Armen und Beinen ziehen sich zusammen, um die Körperkerntemperatur zu schützen, was zu einer verringerten Durchblutung und steiferen Muskeln führt. Das kann die Schwimmtechnik erheblich beeinflussen; aber vor allem erschweren. Du wirst merken, dass sich die Bewegungen dumpfer und unkontrollierter anfühlen, je länger du im kalten Wasser schwimmst.

Zusätzlich kann der Kontakt mit kaltem Wasser eine unkontrollierte Atemreaktion auslösen, den sogenannten Kälteschock, der zu schnellem und flachem Atmen führt. Dies beeinträchtigt die Sauerstoffversorgung der Muskulatur zusätzlich und kann dich schneller ermüden lassen.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist der Wärmeverlust im Wasser. Da Wasser Wärme bis zu 25-mal schneller ableitet als Luft, kann eine ineffiziente Technik dazu führen, dass du schneller auskühlst und deine Leistungsfähigkeit nachlässt.

1. Die richtige Zugfrequenz: Fließende Bewegung ohne lange Gleitphasen

Während lange, gleitende Züge in warmem Wasser effizient sind, können sie in kaltem Wasser problematisch werden. Jede Pause in der Bewegung bedeutet Wärmeverlust, weil das Wasser deinem Körper deutlich schneller Wärme entzieht als Luft. Statt einer ausgeprägten Gleitphase solltest du deine Armzüge fließend aneinanderreihen.

Das bedeutet nicht, hektisch zu schwimmen, sondern die Züge so zu timen, dass der Vortrieb kontinuierlich bleibt. Eine leichte Erhöhung der Zugfrequenz um etwa 10–15 % kann helfen, diesen Effekt zu erreichen. Achte darauf, dass sich deine Hände nicht zu lange im vorderen Bereich befinden, sondern der nächste Zug frühzeitig ansetzt, bevor du komplett ausgleitest.

Mein zusätzlicher Tipp:

Die Kälte kann die Feinmotorik beeinträchtigen, besonders in den Händen. Um einer Versteifung entgegenzuwirken, kannst du während des Schwimmens bewusst kleine Bewegungen mit den Fingern und Händen machen. Öffne und schließe die Hand abwechselnd zu einer Faust oder spreize die Finger für kurze Momente. Dies hilft, die Durchblutung aufrechtzuerhalten und steife Finger länger herauszuzögern.

2. Die richtige Atmung: Kontrollierte Ausatmung für eine stabile Sauerstoffversorgung

Die Atmung ist einer der sensibelsten Bereiche beim Schwimmen in kaltem Wasser. Durch den plötzlichen Kältereiz kann es zu einer flachen, hektischen Atmung kommen, die den Sauerstoffaustausch verschlechtert.

Um dies zu vermeiden, solltest du deine Atmung bewusst kontrollieren. Eine bewährte Technik ist die verlängerte Ausatmung, bei der du doppelt so lange ausatmest wie einatmest. Dies verhindert eine Hyperventilation und sorgt für eine bessere CO₂-Regulation im Blut.

Beim Kraulschwimmen solltest du regelmäßig und frühzeitig atmen – also nicht erst dann, wenn dein Körper nach Sauerstoff verlangt. Ich selbst atme beim Eisschwimmen eher in kürzeren Frequenzen, meistens sogar jeden zweiten Zug, vor allem dann, wenn das Wasser sehr kalt ist. Beim Brustschwimmen solltest du während der Gleitphase ausatmen, um den Atemrhythmus konstant zu halten. Es hilft auch gut, beide Schwimmarten abwechselnd zu schwimmen. Brustschwimmen kann dann sogar die bessere Alternative sein, weil es mehr und größere Muskelgruppen anspricht, die demzufolge auch mehr Wärme produzieren.

3. Optimale Wasserlage: Aktive Rumpfstabilisierung für weniger Widerstand

Die Wasserlage wird stark von der Muskelspannung beeinflusst. Kaltes Wasser kann zu einer unbewussten Verkrampfung der Muskulatur führen, besonders im Schulter- und Nackenbereich. Das wiederum verändert die Körperposition im Wasser, wodurch der Wasserwiderstand steigt und du mehr Energie aufwenden musst, um vorwärts zu kommen.

Achte also auf einen aktiven Rumpf, indem du bewusst Bauch und Rücken anspannst. Ein stabiler Rumpf sorgt dafür, dass deine Beine nicht absinken und deine Schwimmbewegung effizient bleibt.

Auch die Kopfhaltung spielt eine wichtige Rolle: Wer den Kopf zu weit anhebt, erzeugt zusätzlichen Widerstand. Optimal ist eine leicht gesenkte Kopfhaltung, sodass der Blick nach vorne-unten gerichtet ist.

4. Effizienter Armzug: Maximale Vortriebsleistung bei minimalem Energieverlust

Der Armzug ist einer der wichtigsten Faktoren für einen effizienten Vortrieb im kalten Wasser. Hierbei ist es entscheidend, dass du den Zugweg möglichst effektiv nutzt, ohne unnötige Energie zu verschwenden.

Ein häufiger Fehler ist ein zu flacher Armzug. Stattdessen solltest du darauf achten, dass du den Ellenbogen hoch hältst und den Unterarm früh senkst, um eine maximale Druckfläche gegen das Wasser zu schaffen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Durchzugsweg. Der Unterwasserzug sollte nicht zu weit nach hinten ausgeführt werden, wie du es sonst vielleicht aus dem Sommerschwimmen oder der Schwimmhalle kennst. Lass den Zug idealerweise bis zur Hüfte gehen. Ein zu langer Zugweg führt oft dazu, dass der Vortrieb gegen Ende des Zugs abnimmt, was in kaltem Wasser unnötig Kraft kostet.

Fazit: Die 4 wichtigsten Technik-Anpassungen für Eisbaden & Eisschwimmen

✅ Erhöhe die Zugfrequenz um 10–15 %: Kürzere, schnellere Züge verhindern Wärmeverluste.

✅ Atmung bewusst steuern: Verlängerte Ausatmung und regelmäßiger Atemrhythmus reduzieren Hyperventilation und Muskelermüdung durch verringerte Sauerstoffversorgung.

✅ Wasserlage optimieren: Aktive Rumpfstabilisierung und eine leicht gesenkte Kopfhaltung minimieren den Widerstand.

✅ Effizienter Armzug: Hochgehaltener Ellenbogen und ein optimierter Durchzugsweg maximieren den Vortrieb.

Teste diese Anpassungen bei deinem nächsten Eisschwimmen und spüre den Unterschied!

Kennst du noch andere Tipps für eine bessere Technik beim Eisschwimmen? Schreibe sie hier gern in die Kommentare. Wir alle können voneinander lernen :-)

Kraftsport, Ausdauersport & Eisbaden – Die optimale Kombination für Regeneration?

Kraftsport und Ausdauersport haben unterschiedliche Anforderungen an den Körper, doch in beiden Disziplinen spielt Regeneration eine entscheidende Rolle. Eisbaden ist der große Trend bei der Regeneration, in vielen Sportleistungszentren Standard und wird zunehmend auch von Hobbyathleten als Methode zur Erholung eingesetzt – aber bringt es für Kraftsportler und Ausdauersportler gleichermaßen Vorteile? In diesem Beitrag analysieren wir die Grundlagen beider Sportarten, die physiologischen Effekte des Eisbadens und wie man es optimal in die Trainingsroutine integriert.

Grundlagen von Kraftsport & Ausdauersport: Unterschiedliche Belastungen, unterschiedliche Regeneration

Hypertrophie, Maximalkraft oder Kraftausdauer – Was braucht welche Erholung

Krafttraining kann verschiedene Ziele haben, die jeweils mit spezifischen Trainingsmethoden erreicht werden:

Hypertrophie (Muskelaufbau): Hier geht es um die Vergrößerung der Muskelfasern, die durch moderates bis schweres Gewichtstraining mit 6–12 Wiederholungen pro Satz gefördert wird. Dies ist das klassische Ziel vieler Kraftsportler, die Muskeln aufbauen und ihre Körperkomposition verbessern möchten.

Maximalkraft: Das Training der Maximalkraft konzentriert sich darauf, das größtmögliche Gewicht für 1–5 Wiederholungen zu bewegen. Dies erfordert hohe neuronale Aktivierung und verbessert die Rekrutierung der Muskelfasern, ohne zwangsläufig zu einem großen Muskelzuwachs zu führen.

Kraftausdauer: Hier liegt der Fokus auf der Fähigkeit, eine submaximale Kraftleistung über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Typischerweise werden 12–30 Wiederholungen mit niedrigeren Gewichten trainiert. Kraftausdauer ist besonders für Sportarten wie Rudern, Klettern oder Kampfsport relevant.

Diese Trainingsziele schließen sich nicht aus, sondern können in einer periodisierten Trainingsplanung kombiniert werden. Die Regeneration spielt jedoch eine unterschiedliche Rolle: Während Hypertrophie-Training stark auf Muskelaufbau und Proteinsynthese angewiesen ist, sind Maximalkraft- und Kraftausdauertraining weniger von diesem Prozess abhängig und profitieren vor allem von einer schnellen Erholung des Nervensystems und der Energiereserven.

Ausdauersport: Langfristige Belastung und metabolische Anpassungen

Im Gegensatz zum Kraftsport sind die primären Anpassungen im Ausdauersport auf die Effizienz der Energiegewinnung und die Ermüdungsresistenz ausgerichtet:

Aerobe Kapazität: Die Fähigkeit, Sauerstoff effizient zu nutzen, ist entscheidend für langanhaltende Belastungen. Sie wird durch Training mit moderater Intensität über lange Distanzen gesteigert.

Laktattoleranz: Je besser der Körper in der Lage ist, Laktat als Energiequelle zu nutzen, desto länger kann eine hohe Intensität aufrechterhalten werden. Dies wird durch Intervalltraining verbessert.

Muskelökonomie: Durch wiederholtes Training verbessert sich die Bewegungsökonomie, sodass weniger Energie für dieselbe Leistung benötigt wird.

Die Regeneration im Ausdauersport zielt darauf ab, Ermüdungserscheinungen zu minimieren, die Muskeln mit frischen Nährstoffen zu versorgen und Stoffwechselendprodukte schneller abzutransportieren. Und hier kommt das Eisbaden ins Spiel.

Eisbaden: Was passiert im Körper?

1. Vasokonstriktion und Entzündungshemmung

Beim Eintauchen in kaltes Wasser verengen sich die Blutgefäße (Vasokonstriktion), wodurch die Durchblutung der Muskeln vorübergehend reduziert wird. Dies kann helfen, Entzündungsprozesse zu minimieren und Schwellungen nach intensivem Training zu verringern – ein Vorteil sowohl für Kraft- als auch für Ausdauersportler.

2. Vasodilatation und verbesserte Nährstoffversorgung

Nach dem Eisbad folgt eine Phase der Vasodilatation, in der sich die Blutgefäße wieder weiten. Dadurch wird die Durchblutung erhöht, was den Abtransport von Stoffwechselendprodukten wie Laktat fördert und die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Muskeln verbessert.

3. Schmerzlinderung und Reduktion von Muskelkater

Studien zeigen, dass Kaltwasserimmersion die Schmerzwahrnehmung senken und Muskelkater (Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS) abmildern kann. Dies kann insbesondere für Sportler vorteilhaft sein, die mehrere Trainingseinheiten pro Woche oder am selben Tag absolvieren.

4. Einfluss auf die Muskelproteinsynthese

Ein möglicher Nachteil des Eisbadens für Kraftsportler mit Hypertrophiefokus ist die Hemmung der Muskelproteinsynthese. Der Körper benötigt eine gewisse Entzündungsreaktion, um Muskeln zu reparieren und wachsen zu lassen. Wird diese durch Eisbaden direkt nach dem Training unterdrückt, kann das Muskelwachstum langfristig beeinträchtigt werden. Dies betrifft jedoch hauptsächlich Sportler, die auf Muskelaufbau abzielen – nicht zwingend diejenigen, die Kraft oder Kraftausdauer trainieren.

Eisbaden im Kraftsport vs. Ausdauersport: Optimale Anwendung

Kraftsport: Hypertrophie vs. Maximalkraft und Kraftausdauer

Hypertrophie-Training: Eisbaden sollte mit einem Zeitabstand von 4–6 Stunden oder an Ruhetagen erfolgen, um den Muskelaufbau nicht zu beeinträchtigen.

Maximalkraft- & Kraftausdauer-Training: Da diese Trainingsformen weniger auf die Muskelproteinsynthese angewiesen sind, kann ein Eisbad direkt nach dem Training helfen, das Nervensystem schneller zu regenerieren und Muskelermüdung zu reduzieren.

Ausdauersport: Direkte Anwendung oft sinnvoll

Für Ausdauersportler kann ein sofortiges Eisbad nach dem Training förderlich sein, da der Fokus weniger auf Muskelwachstum als auf Erholung und Entzündungshemmung liegt. Ein Eisbad kann dabei helfen:

Muskelermüdung zu reduzieren.

Die Erholungszeit zwischen intensiven Trainingseinheiten zu verkürzen.

Überhitzung nach langen Belastungen entgegenzuwirken.

Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Eisbad?

Direkt nach dem Training?

✅ Sinnvoll für Maximalkraft-, Kraftausdauer- und Ausdauersportler wie Triathleten, Schwimmer oder Läufer zur schnellen Erholung

❌ Nicht ideal für Muskelaufbau, da es die Proteinsynthese hemmen kann.

Mehrere Stunden nach dem Training?

✅ Unterstützt die Erholung und ist besser für Muskelaufbau geeignet.

✅ Ideal für Hypertrophie-Training.

An Ruhetagen?

✅ Perfekt zur allgemeinen Förderung der Regeneration und mentalen Erfrischung.

Fazit: Eisbaden gezielt einsetzen

Die Kombination aus Kraftsport, Ausdauersport und Eisbaden erfordert eine durchdachte Strategie. Während es für Ausdauersportler sowie für Maximalkraft- und Kraftausdauer-Athleten eine effektive Methode zur schnelleren Regeneration sein kann, müssen Sportler mit Hypertrophie-Fokus darauf achten, den richtigen Zeitpunkt zu wählen.

Für Sportler, die sich zwischen Kraft- und Ausdauertraining bewegen, ist es ratsam, Eisbaden an Erholungstagen oder mit zeitlichem Abstand zum Muskelaufbau-Training zu nutzen. Entscheidend ist eine bewusste Herangehensweise, um die Vorteile zu maximieren, ohne mögliche Nachteile in Kauf zu nehmen.

Eisschwimmen und Hypothermie: Kein Märchen, sondern ernsthafte Realität

Eisschwimmen: Zwischen Faszination und Risiko

Eisschwimmen ist eine mentale und körperliche Herausforderung, doch die Grenzen zwischen einer gesunden Herausforderung und einem gefährlichen Zustand können schnell verschwimmen. Hypothermie – die Unterkühlung des Körpers – ist eine reale Gefahr, mit der sich jeder Eisschwimmer und Eisbader auseinandersetzen sollte.

Das Märchen Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen gehört zu den schönsten, aber auch traurigsten Geschichten überhaupt. Es erzählt vom Erfrierungstod eines kleinen Mädchens, das in der Kälte des Weihnachtsabends verzweifelt versucht, ihre Hölzchen zu verkaufen. Sie stirbt – und sieht in ihren letzten Momenten die schönsten Halluzinationen. Diese Geschichte hat mich tief berührt und war besonders präsent, als ich diesen Blogbeitrag schrieb.

Beim Eisschwimmen sind wir oft fasziniert von der Kraft der Natur und den eigenen Grenzen. Doch wie bei Andersens Märchen zeigt sich: Die Kälte ist mächtig und manchmal gnadenlos. Hypothermie kann in wenigen Minuten lebensbedrohlich werden und zum Tod durch Erfrieren führen. Diese Gefahr bleibt gering, wenn man das Eisschwimmen mit Respekt und Verantwortungsbewusstsein angeht – letztendlich ist es jedoch eine Extremsportart.

In diesem Beitrag erkläre ich, welche Phasen es beim Eisschwimmen gibt und ab wann die Gefahr für eine Hypothermie besteht. Die beschriebenen Phasen entsprechen nicht den medizinischen Definitionen, sondern sollen dir grundlegendes Wissen vermitteln, um eine drohende Hypothermie zu erkennen und dich selbst sowie andere zu schützen.

Eine Umfrage auf meiner Instagram-Seite hat interessante Antworten von Schwimmern geliefert, die eine milde Hypothermie erlebt haben – ihre Berichte findest du am Ende des Beitrags.

Was ist Hypothermie?

Hypothermie tritt auf, wenn die Körperkerntemperatur unter 36°C fällt. Besonders beim Eisschwimmen und Eisbaden ist das Risiko hoch, da der Körper in kaltem Wasser viel schneller Wärme verliert als an der Luft.

Welche Phasen gibt es nun beim Eisschwimmen oder Eisbaden, und ab wann wird die Gefahr einer Unterkühlung besonders groß?

Phase 1: Der Kälteschock – Die erste Hürde im kalten Wasser

Wie fühlt es sich an?

Schnappatmung, Herzrasen, das Gefühl, keine Luft zu bekommen, Panikgefühle, brennende Haut.

Gefahren:

In dieser Phase besteht die größte Gefahr, die Kontrolle über den eigenen Körper zu verlieren. Die schnelle Atmung kann zur Hyperventilation führen, was im schlimmsten Fall zu Bewusstlosigkeit und Ertrinken führt. Eine Unterkühlung ist zu diesem Zeitpunkt nicht sehr wahrscheinlich.

Mein Tipp:

Bleib ruhig und fokussiere dich auf deine Atmung, verwende eventuell ein Atemmuster. Schwimme in dieser Phase nur Brust, um die Kontrolle zu behalten.

Fremdbeobachtung:

Ein starkes, sichtbares Luftschnappen oder hektische Bewegungen können auf den Kälteschock hindeuten. Außenstehende sollten sofort eingreifen, falls sich der Schwimmer nicht stabilisiert.

Phase 2: Kurzfristige Anpassung – Die Täuschung der Taubheit

Wie fühlt es sich an?

Der Atem und Herzschlag beruhigen sich jetzt. Hinzu kommen Taubheit oder Kribbeln in Händen und Füßen, steife Finger, leichtes Kältezittern, eingeschränkte Feinmotorik, z.B. Schwierigkeiten, die Hand zu einer Faust zu ballen. Insgesamt wird das Schwimmen anstrengender.

Gefahren:

Das Taubheitsgefühl kann eine gefährliche Illusion erzeugen – die eigentliche Belastung des Körpers wird oft unterschätzt. Die Muskeln ermüden langsam und Bewegungen werden unpräziser. Wenn Du zu weit von der Ausstiegsstelle entfernt bist, könntest Du es nicht mehr schaffen, das Wasser zu verlassen. Die Gefahr für eine milde Hypothermie steigt an, ist aber noch nicht lebensbedrohlich.

Mein Tipp:

Schwimme immer in der Nähe deiner Ausstiegsstelle. Wenn deine Bewegungen schwer oder unkontrolliert wirken, plane den Ausstieg ein. Achte darauf, dass du innerhalb kürzester Zeit sicher stehen könntest.

Fremdbeobachtung:

Achte auf steife oder unkontrollierte Bewegungen; leichtes Zittern und unsicheres Schwimmen. Der Schwimmer hat eventuell einen leichten Zick-Zack-Kurs. Diese Signale deuten darauf hin, dass der Schwimmer die Kontrolle verlieren könnte.

Phase 3: Beginnende Unterkühlung – Wenn der Körper aufgibt

Wie fühlt es sich an?

Starkes, unkontrollierbares Zittern, Du denkst langsamer und hast sichtbare Koordinationsprobleme, z. B. schwächere Armzüge oder Probleme, die Schwimmrichtung zu halten. Du fühlst dich müde und/oder gleichgültig.

Gefahren:

Die Körperkerntemperatur sinkt deutlich ab. In dieser Phase nehmen die kognitiven Fähigkeiten ab, sodass du nicht mehr erkennst, wann es Zeit ist, das Wasser zu verlassen. Die Gefahr für eine (problematische) Hypothermie steigt an.

Mein Tipp:

Komm aus dem Wasser. Willst Du Dich für eine Challenge testen (z.B. Eismeile), bleib sehr nah an der Ausstiegsstelle und verlasse das Wasser, sobald das Zittern stärker wird und die Bewegungen noch mehr eingeschränkt sind. Zusätzlich kannst du vor dem Schwimmen eine einfache Rechenaufgabe planen – wenn du sie im Wasser nicht lösen kannst, ist es Zeit auszusteigen. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dich an eine vorher einkalkulierte sichere Schwimmzeit hältst, von der du weißt, dass du bis dahin noch keine starken Hypothermie-Erscheinungen hattest.

Fremdbeobachtung:

Sichtbare Orientierungslosigkeit, auffällig langsame und unregelmäßige Bewegungen oder ein plötzlicher Abbruch des Schwimmens sind Warnzeichen. Zusätzlich hat der Schwimmer blaue Lippen und Fingernägel. Begleitpersonen sollten den Schwimmer umgehend aus dem Wasser holen.

Phase 4: Kritische Unterkühlung – Lebensgefahr

Wie fühlt es sich an?

Das Zittern hört plötzlich auf, Deine Bewegungen werden extrem langsam oder bleiben komplett aus. Du fühlst dich orientierungslos und gleichgültig oder hast das Gefühl, dass dir “alles egal” ist; möglicherweise stellst du sogar ein Gefühl von Wärme fest.

Gefahren:

In dieser Phase besteht Lebensgefahr. Ohne schnelle Hilfe droht Bewusstlosigkeit und Herzstillstand.

Mein Tipp:

Verlasse das Wasser sofort und alarmiere Rettungskräfte. Ruhe bewahren ist jetzt entscheidend, um den Körper nicht weiter zu belasten.

Fremdbeobachtung:

Keine sichtbaren Bewegungen, langsame und ausbleibende Reaktion auf Zurufe, ungewöhnliche Gleichgültigkeit oder ein plötzlicher Kollaps deuten auf eine kritische Unterkühlung hin. Die Hautfarbe kann blass bis bläulich sein. Alarmiere sofort Rettungskräfte.

Der Afterdrop – Wenn die Kälte draußen weiterwirkt

Auch nach dem Verlassen des Wassers kann die Hypothermie fortschreiten – eine tückische Phase, die dich in falsche Sicherheit wiegen kann. Dazu werde ich jedoch in einem gesonderten Beitrag näher eingehen.

Von allen Todesarten gilt der Erfrierungstod oft als der „sanfteste“.

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern hatte in ihren letzten Momenten die schönsten Halluzinationen. Erfrieren tut nicht weh. Doch keiner möchte beim Eisschwimmen diese Situation eintreten lassen. Deshalb sollte folgende Grundregel gelten: Verlasse das Wasser lieber zu früh als zu spät – das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Ausdruck von Respekt gegenüber deinem Körper und der Natur.

Erfahrungen aus der Community

In meiner Schwimm-Community haben einige Mitglieder ihre Erlebnisse mit Hypothermie geteilt. Erstaunlich war, dass viele trotz späterer Anzeichen starker Unterkühlung im Wasser kaum gezittert oder gefroren haben.

Berichtet wurde von Müdigkeit, Übelkeit, tauber Muskulatur und sogar kurzzeitigem Gedächtnisverlust – Anzeichen, die erst nach dem Verlassen des Wassers auftraten. Manche hatten keine speziellen Symptome, zitterten aber über eine Stunde heftig, was auf eine fortgeschrittene Unterkühlung hinweist.

Häufige Ursachen waren Selbstüberschätzung, Schwimmen auf nüchternen Magen oder mangelnde Zeiteinschätzung. Diese Berichte zeigen: Jeder reagiert anders auf die Kälte, doch die Gefahr ist real.

Mein Fazit

Eisschwimmen erfordert Respekt, Wissen und Achtsamkeit. Lerne die Phasen der Hypothermie kennen und beobachte dich selbst sowie andere genau. Wenn du unsicher bist, verlasse das Wasser. Achte darauf, dass die hier beschriebenen Anzeichen auftreten können, aber nicht müssen. Du kannst in eine starke Hypothermie rutschen, ohne dass du vorher im Wasser zitterst oder Koordinationsprobleme hast.

Ich selbst habe es noch nie so weit kommen lassen, dass ich im Wasser stark gezittert habe. Einige Male habe ich leicht gefröstelt, doch danach erlebte ich bereits einen kräftigen Afterdrop mit starkem Zittern.

Meine Regeln:

Ich bin eher vorsichtig und habe ein gutes Körpergefühl. Selbstüberschätzung ist daher selten ein Problem.

Ich habe für jede Wassertemperatur eine Benchmark, von der ich weiß, dass sie sicher ist. Von dort aus steigere ich langsam die Zeit im Wasser und beobachte meine Reaktionen.

Hast du selbst schon einmal Anzeichen von Hypothermie erlebt? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren oder schick mir eine Nachricht – dein Wissen kann anderen helfen!

Eisbaden vs. Eisschwimmen: Warum der Unterschied größer ist, als viele denken

Kaltes Wasser fasziniert immer mehr Menschen – ob als sanfter Einstieg durch Eisbaden oder als herausfordernde Extremsportart beim Eisschwimmen. Beide Aktivitäten haben eine unglaubliche Wirkung auf Körper und Geist, aber es ist wichtig, die Unterschiede und Risiken zu verstehen. Während das Eisbaden vergleichsweise sicher ist, birgt das Eisschwimmen deutlich größere Risiken. Dieser Beitrag beleuchtet die Dynamik des Wassers und beschreibt die Grundlagen hinter der oft zitierten "wärmenden Wasserschicht".

Der Unterschied zwischen Eisbaden und Eisschwimmen

Eisbaden bedeutet, ins kalte Wasser zu gehen und sich kaum zu bewegen – sei es in einer Eistonne, einem Fluss oder einem See. Kaum zu bewegen heißt, im Wasser zu stehen oder zu hocken. Dabei bildet sich eine dünne Wasserschicht direkt an deinem Körper, die sich leicht durch deine Körpertemperatur erwärmt. Da Wasser eine hohe Wärmeleitfähigkeit hat, bietet diese Schicht keinen perfekten Schutz, aber sie sorgt für eine leichte Isolierung. Das ist vergleichbar mit einer Hülle, die den direkten Kontakt mit ständig kälterem Wasser mindert – ein Effekt, der das Eisbaden angenehmer macht als das Eisschwimmen.

Beim Eisschwimmen hingegen schwimmst du im eiskalten Wasser. Es es ziemlich egal, ob das Brust- oder Kraulschwimmen ist. Dabei wird diese isolierende Schicht durch die Bewegung deines Körpers kontinuierlich weggetragen. Das Wasser strömt ständig nach und zieht die Körperwärme schneller ab, was die Gefahr der Unterkühlung (Hypothermie) erheblich erhöht. Hinzu kommt, dass kaltes Wasser eine höhere Dichte hat und die Bewegungen von Armen und Beinen mehr Kraft erfordern.

Wie schützt die Muskelbewegung beim Eisschwimmen vor Kälte?

Es ist wahr, dass Muskelbewegungen Wärme erzeugen. Doch dieser Effekt hängt stark von der Wassertemperatur ab. In wärmerem Wasser (z. B. 15-20°C) kann die Wärmeproduktion durch Bewegung tatsächlich die Wärmeverluste kompensieren oder sogar übertreffen. In sehr kaltem Wasser (unter 10°C, insbesondere aber bei 5°C oder weniger) reichen die Muskelbewegungen meist nicht aus, um den enormen Wärmeverlust durch das strömende Wasser zu kompensieren.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der menschliche Körper in kaltem Wasser etwa 20 - 30 Mal schneller Wärme verliert als in der Luft. Beim Schwimmen verstärkt die Wasserzirkulation diesen Effekt. Daher führt das Eisschwimmen trotz Muskelaktivität schneller zur Auskühlung als das ruhige Verharren beim Eisbaden.

Die Rolle der Wassertemperatur beim Eisbaden und Eisschwimmen

Zusammengefasst heißt das:

Bei Wassertemperaturen über 15°C: Muskelbewegungen tragen deutlich zur Wärmeproduktion bei, und die Gefahr der Hypothermie ist geringer.

Zwischen 10°C und 15°C: Die Wärmeverluste nehmen zu, und Muskelbewegung bietet nur noch begrenzten Schutz.

Unter 10°C und speziell unter 5°C: Die Wärmeverluste überwiegen bei Weitem. Egal wie stark du dich bewegst, der Körper verliert schneller Wärme, als er sie produzieren kann. In diesen Temperaturen wird die Muskelkraft zudem schneller reduziert, was die Gefahr erhöht, dass man Strecken zurück zum Ufer nicht mehr bewältigt.

Warum ist das Eisschwimmen also so gefährlich?

Wasserbewegung und Wärmeverlust

Wasser leitet Wärme etwa 20-30 Mal schneller ab als Luft. Durch das Schwimmen wird die isolierende Wasserschicht ständig erneuert, was den Körper nahezu ungeschützt macht.Hoher Kraftaufwand durch kaltes Wasser

Kälteres Wasser hat eine höhere Dichte. Jede Bewegung – egal ob Brust-, Kraul- oder Rückenschwimmen – erfordert deutlich mehr Energie und Kraft. Schon kurze Distanzen können dadurch zu einer extremen Belastung werden.Schnelle Erschöpfung und Kontrollverlust

Durch die Kälte und den hohen Kraftaufwand kann es passieren, dass selbst geübte Schwimmer den Rückweg ans Ufer nicht mehr schaffen.

Meine Erfahrungen aus fünf Jahren Eisschwimmen

Als ich vor fünf Jahren mit dem Eisschwimmen begann, war ich von der Kombination aus Bewegung und Kälte sofort fasziniert. Ich liebe die Dynamik des Schwimmens, die völlige Ruhe in der Natur und den Moment, wenn der Körper die Kälte annimmt.

Ich schwimme, entgegen der überwiegenden Mehrheit, auch im Winter allein. Diese bewusste Einsamkeit erlaubt mir, mich komplett auf das Wasser und meinen Körper zu konzentrieren. Was ich jedoch gelernt habe ist, dass das Eisschwimmen Disziplin und mentale Stärke erfordert. Die Atmung muss ruhig bleiben, und das Körpergefühl entscheidet darüber, wie weit und wie lange ich im Wasser bleibe.

Fazit: Eisbaden oder Eisschwimmen?

Eisbaden ist eine großartige Möglichkeit, den Körper langsam an kaltes Wasser zu gewöhnen. Es hilft, die Atmung zu kontrollieren und die Kälteresistenz zu steigern, ohne die zusätzlichen Belastungen durch Bewegung. Wer in einer Eistonne oder an einem ruhigen Ort im See badet, hat Zeit, sich an die Kälte zu gewöhnen, ohne sich der Gefahr des schnellen Wärmeverlusts auszusetzen.

Eisschwimmen ist eine Extremsportart mit hohem Risiko, die besondere Vorbereitung und Respekt vor der Natur erfordert. Ich persönlich finde, dass das Schwimmen im kalten Wasser eine unglaubliche Herausforderung ist, die Körper und Geist auf ein neues Level hebt.

Mein Tipp:

Starte mit dem Eisbaden, um deinen Körper an die Kälte zu gewöhnen. Wenn du dich sicher fühlst und die Bewegung im Wasser liebst, wage den Schritt zum Eisschwimmen – mit Vorsicht und der nötigen Vorbereitung. Kaltes Wasser ist eine Herausforderung, die jeder auf seine Weise entdecken kann – sei es sanft oder extrem.

Warum Schwimmen DER Gehirn-Booster ist

Schwimmen ist weit mehr als nur eine effektive Ausdauersportart – es bietet einzigartige Vorteile für die geistige Gesundheit und das Gehirn, die andere Sportarten in dieser Intensität nicht erreichen. Neben den bekannten körperlichen Vorzügen fördert Schwimmen insbesondere kognitive Fähigkeiten und mentale Klarheit.

Als begeisterte Freiwasserschwimmerin erlebe ich täglich, wie Schwimmen meinen Geist beruhigt. Die besondere Verbindung von Bewegung, Atmung und dem Element Wasser erzeugt eine mentale Ruhe, die ich bei anderen Sportarten nie so intensiv gespürt habe.

Also, was macht diesen Sport so besonders?

1. Neue Nervenzellen und verbesserte Gehirndurchblutung

Wie bei anderen Ausdauersportarten regt auch Schwimmen die Neurogenese an – die Bildung neuer Nervenzellen, vor allem im Hippocampus. Diese Region ist entscheidend für Gedächtnis und Lernen. Gleichzeitig stimuliert Schwimmen die Angiogenese, also die Entstehung neuer Blutgefäße, die das Gehirn besser mit Sauerstoff versorgen.

Der entscheidende Unterschied: Schwimmen verbindet diese Effekte mit einem gleichmäßigen Bewegungsrhythmus und einer bewussten Atmung, die den Geist zusätzlich beruhigt und stärkt.

2. Atmung als Schlüssel zur mentalen Leistung

Die Atmung ist also beim Schwimmen nicht nur eine Nebensache – sie ist der Schlüssel zu seiner einzigartigen Wirkung auf das Gehirn. Im Gegensatz zu anderen Sportarten, bei denen die Atmung meist intuitiv erfolgt, erfordert Schwimmen eine präzise Koordination von Atmung und Bewegung.

Diese Synchronisation stärkt neuronale Verbindungen. Und: Die Art der Atemkontrolle gibt es in dieser Form nur im Schwimmen.

Zudem: Die kontrollierte und oft bewusst verzögerte Atmung fördert eine tiefe Zwerchfellatmung, die den Parasympathikus aktiviert. Dieser Teil des Nervensystems ist für Entspannung und Stressabbau verantwortlich.

3. Ein sensorisches Erlebnis der Extraklasse

Das Wasser bietet eine Umgebung, die auf vielfältige Weise das Gehirn fordert:

Widerstand und Auftrieb stimulieren die Tiefensensibilität und Körperwahrnehmung.

Wechselnde Temperaturen und der Wasserdruck fördern die Anpassungsfähigkeit der Sinne.

Diese ständige sensorische Beanspruchung schärft die Aufmerksamkeit und trainiert das Gehirn, effizienter auf äußere Reize zu reagieren.

Beim Schwimmen in offenen Gewässern – ob in der Havel, Wannsee oder einem Bergsee in der Schweiz oder im winterlichen Eiswasser – erlebe ich diese sensorische Stimulation besonders intensiv. Das Gefühl der Strömung, die Kühle des Wassers und der Kontakt mit der Natur fordern nicht nur meinen Körper, sondern schärfen auch meine Wahrnehmung.

4. Mentale Beruhigung durch Flow und Schwerelosigkeit

Der Zustand der Schwerelosigkeit im Wasser sorgt nicht nur für Entlastung des Körpers, sondern auch des Geistes. Dieser Zustand fördert das sogenannte Flow-Erlebnis, bei dem das Gehirn hochkonzentriert und gleichzeitig entspannt arbeitet.

Wissenschaftlich betrachtet aktiviert der Flow-Zustand das Default Mode Network (DMN). Dieses Netzwerk ist besonders aktiv, wenn wir entspannt sind und kreative Gedanken entwickeln. Schwimmen unterstützt das DMN, indem es Stress reduziert und freies Assoziieren fördert.

Besonders im Freiwasser merke ich, wie dieser Zustand entsteht: Die Ruhe des Wassers, der Rhythmus meiner Schwimmzüge und die völlige Isolation von Ablenkungen schaffen ideale Bedingungen für Klarheit und Kreativität. Oft habe ich nach einer Schwimmrunde Lösungen für Probleme gefunden, die mir vorher unlösbar erschienen oder ich habe den notwendigen Abstand gefunden.

5. Die Rolle von Endorphinen und Stressreduktion

Wie bei anderen Sportarten schüttet der Körper beim Schwimmen Endorphine aus, die die Stimmung heben und das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren. Doch die kühle Umgebung und der rhythmische Bewegungs- und Atemablauf verstärken diesen Effekt.

Senkung von Stresshormonen: Der Cortisolspiegel sinkt, wodurch sich der präfrontale Kortex entspannt. Das Gehirn wird offener für kreative Gedanken und neue Lösungsansätze.

Verstärkte Hirnverbindungen: Der Flow-Zustand verbessert die Kommunikation zwischen Hirnregionen, was flexible Denkweisen und innovative Ideen begünstigt.

Fazit:

Schwimmen ist nicht nur gut für den Körper, sondern ein wahres Fitnessprogramm für das Gehirn. Es kombiniert physische Bewegung, mentale Ruhe und kognitive Herausforderungen auf einzigartige Weise. Wer regelmäßig schwimmt, fördert nicht nur seine Gesundheit, sondern auch Gedächtnis, Konzentration und Kreativität – und zwar auf eine Art, die an Land kaum erreichbar ist.

Als Schwimmerin erlebe ich jeden Tag, wie sich diese Vorteile im Alltag bemerkbar machen. Schwimmen ist mein Reset-Knopf – und vielleicht wird es auch deiner.

Von Havelglück, neuer Freiheit und schwimmenden Donuts im Wasser

Die Tage zwischen den Jahren gleichen einem Niemandsland – ein Schwebezustand zwischen Vergangenem und Zukünftigem. Und um beim Thema zu bleiben: Für mich ist es ein Schwimmen zwischen zwei Jahren. 2023 avancierte ich zur Freischwimmerin. Und 2024?

Beide Jahre haben eine transformative Reise bedeutet. In diesem Rückblick vergleiche ich meine Erfahrungen und Entwicklungen zwischen diesen beiden Jahren, von intensiven Kilometerleistungen bis hin zu innerer Gelassenheit, der Überwindung von Tiefenangst und der Entdeckung des Swimhikings.

Vom Kilometerrausch zur inneren Gelassenheit

2023 war ein Jahr des Rausches. Ich hatte mich frühzeitig vom Schwimmbecken verabschiedet und tauchte ab Mai täglich ins Freiwasser ein. Jeder Monat übertraf den vorherigen in der Anzahl der geschwommenen Kilometer. Die Monate Mai bis Oktober brachten mehr Schwimmkilometer als je zuvor.

2024 hingegen verlief anders. Die monatlichen Kilometerzahlen verloren zunehmend an Bedeutung, das Schwimmen nach Intuition wurde immer stärker. Bis heute habe ich nicht die Mühe aufgebracht, meine Garmin nach der Jahresdistanz zu befragen. Wozu auch?

2023 war geprägt von einer gewissen Rastlosigkeit, 2024 von souveräner Gelassenheit. Das eine Jahr bereitete den Weg, um das nächste in Ruhe zu erleben.

Schwimmen und Selbstfindung: Frei schwimmen – frei fühlen

Im Jahr 2023 fand ich mich selbst im Wasser. Ich schwamm unangenehmen Erinnerungen und Erlebnissen davon, diskutierte einschneidende Ereignisse meines Lebens im Wasser und entwickelte Bewältigungsstrategien für aktuelle Belastungen – oder besser gesagt: Ich schwamm sie heraus. Die Havel und der Wannsee wurden zu meinen stillen Begleitern, mit denen ich regelmäßig Zwiesprache hielt. Ende 2023 war ich tatsächlich ein anderer Mensch: Verzeihender, geduldiger.

Das blieb im Schwimmjahr 2024: Ich war entspannt und ruhig – im Wasser und im Kopf. Mit dem ersten Armzug bei jedem Schwimmen setzte die Ruhe ein. Die Havel und der Wannsee wunderten sich über mein Schweigen, doch sie ertrugen die Stille mit Gelassenheit.

Überwindung der Tiefenangst beim Schwimmen: Vom ängstlichen Uferschwimmen zur Freiheitsvagabundin

In meinem ersten Blogbeitrag erwähnte ich es bereits, doch es gehört in diesen Rückblick auf 2024: Das Überwinden der Tiefenangst, die mich lange zurückhielt.

2023 schwamm ich noch brav und eher ängstlich parallel zum Ufer. Ich musste mich entscheiden, ob ich auf der Berliner oder der Potsdamer Seite der Havel schwimmen wollte. Die Havel zu überqueren kam für mich nicht in Frage.

Und 2024? Ich erlebte die herrlichsten Schwimmrouten. Kreuz und quer durch die Havel zu schwimmen, war ein gewaltiger Quantensprung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befreiend es ist, planlos durch die Havel zu vagabundieren – stromaufwärts oder abwärts, der Sonne entgegen, mit den Wellen oder dagegen. Auf neu entdeckten Sandbänken knietief mitten in der Havel zu stehen und den Lastschiffen hinterherzuwinken – das ist maximale Freiheit für mich. Was 2023 die geschwommenen Kilometer waren, sind 2024 die planlosen Zickzack-Routen im Wasser.

Swimhiking mit Schwimmboje: Mit dem Donut die Seen erobern

Während ich 2023 die Kilometer als Bewältigungsstrategie jagte, standen 2024 Schwimmprojekte und eine neue Liebe im Vordergrund: das Swimhiking – oder Schwimmwandern. Nach der 19 km langen Wannsee-Umrundung war beim Schwimmen ein wenig die Luft raus. Kleinere Strecken zogen mich mehr an, und so entdeckte ich das Schwimmwandern für mich. Einen See schwimmend und wandernd zu umrunden, ist der absolute Genuss. Es bettet die Seele auf Flügeln.

Der Tag, an dem ich den wunderschönen Stechlinsee im Norden Brandenburgs auf diese Weise erkundete, war einer der schönsten des Jahres 2024. Ich habe danach viele Tränen vergossen, um der Schönheit und den Eindrücken ansatzweise Herr zu werden.

Das ideale Zubehör für solche Abenteuer? Eine aufblasbare Schwimmboje in Form eines angebissenen Donuts. Sie bietet nicht nur gewaltigen Stauraum für persönliche Gegenstände, sondern erhöht auch die Sichtbarkeit im Wasser. Ich möchte sie nicht mehr missen.

Was bleibt? Abschließende Gedanken zu 2023 und 2024

Das Jahr 2024 war für mich eine Reise – vor allem zu mir selbst: vom rastlosen Schwimmen 2023 hin zu einem ruhigen und selbstbewussten Freischwimmen 2024. Ich habe nicht nur meine Ängste überwunden, sondern auch in neue Schwimmprojekte investiert, die mir tiefes Glück und innere Ruhe schenkten. Die Zahlen, Distanzen und Kilometer sind für mich nicht so entscheidend – es sind die Momente in der Natur, die Freiheit und der Genuss, die zählen. Schwimmen ist nicht nur ein Sport für mich, sondern vor allem eine mentale Entlastung.

2024 war ein Jahr des Loslassens und der Souveränität. 2025 lockt mit neuen Herausforderungen.

Ein Blog-Beitrag voller Emotionen

Ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Blog-Eintrag so intensiv wird. Gleich zwei emotionale Themen gleichzeitig: Den ersten Beitrag über meine Schwimmliebe und open water swimming schreiben und zugleich den bewegendsten schwimmerischen Moment meines Jahres 2024 festhalten. Ich nehme euch deshalb mit auf eine Reise zurück nach Mallorca, dem Ort des bewegenden Geschehens.

Der Plan: Ein Sonnenaufgang im Meer

Ich bin Frühaufsteherin, immer und überall – und erst recht im Urlaub. Auf Mallorca hatte das im Sommer den Vorteil, der drückenden Hitze zu entkommen. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres, als laufend neue Gegenden zu erkunden. Vor dem Start studiere ich die Karte grob, kalkuliere die Kilometer und plane eine Richtung. Kein Stress, keine Pace, nur Genuss und Entdecken.

Natürlich laufe ich am liebsten am Wasser, und wer Mallorca kennt, weiß: Der Nordosten mit der Serra de Llevant ist ein Traum. Felsen, Buchten, Pinienwälder – und überall dieses Licht, das morgens besonders magisch wirkt. Mein Lauf glich einer kleinen Berg-und-Talbahn, anstrengend, aber wunderschön. Doch nach drei Kilometern war Schluss: ein Aussichtspunkt, hoch oben über dem Meer.

Die Sonne wollte gerade aufgehen, was ich an der Feuerfärbung des Himmels erkennen konnte. Der Sonnenball selbst blieb aber hinter einem Berg versteckt. Egal, wie waghalsig ich mich über das Geländer des Aussichtspunktes lehnte, ich konnte ihn nicht sehen. Ein Weg um den Berg herum? Fehlanzeige. Ich hätte mindestens 20 Kilometer zurück und um das Kap laufen müssen. Dann die Erkenntnis: Den Sonnenaufgang an dieser Stelle kann ich nur vom Meer aus sehen. Schwimmend. Gleich in der Nähe gab es einen kleinen, felsigen Zugang zum Wasser. Mein Plan stand fest. Am nächsten Morgen würde ich dort starten, das Kap umschwimmen und den Sonnenaufgang mitten im Wasser erleben.

Tiefenangst und ein unvergesslicher Moment

Leider machte mir ein heftiger Wind die nächsten zwei Tage einen Strich durch die Rechnung: Ich bin keine Draufgängerin. Felsen, Wind und starke Wellen – das ist keine sichere Kombination.

Am dritten Morgen konnte ich mein kleines Abenteuer starten. Der Wind hatte sich beruhigt. Nach den ersten Metern schwimmend war ich überrascht, wie schnell es tief wurde. Nach ein paar Zügen war das Wasser dunkelblau, und tief unter mir sah ich den Meeresboden.

Hier kommt meine größte Schwäche ins Spiel: Tiefenangst. Seit vier Jahren schwimme ich im Freiwasser, aber immer in Ufernähe. Das Gefühl von Boden unter den Füßen – oder zumindest in erreichbarer Nähe – war für mich essenziell. Aber jetzt? Ich war außerhalb meiner Komfortzone. Da war nur ich, das Meer und diese scheinbar endlose Tiefe unter mir. Das altbekannte Gefühl von Beklemmung wollte in mir hochsteigen, gemischt mit leichter Panik. „Niemand bekommt mit, wenn ich hier sang- und klanglos untergehe.“ Aber dieses Licht hinter dem Berg war zu verlockend. Ich schluckte die Angst runter und schwamm weiter. Zug um Zug.

Und dann brach die Sonne über den Horizont. Das hat mich wirklich umgehauen. Es war eines der eindrücklichsten Erlebnisse. So feinsinnig, so erhaben. Gold in voller Verschwendung. Es fehlte nur noch der Sirenengesang vom Meer. Tränen habe ich geweint. Vor Glück, Ehrfurcht und Traurigkeit.

Grenzen überwinden

Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Dieser Sonnenaufgang im Mittelmeer würde mein Freiwasserschwimmen quasi revolutionieren.

Zurück in Berlin, ein paar Tage später. Ich schwamm eine meiner Stammstrecken in der Havel. Immer wieder schaute ich auf die andere Seite, zur wunderschönen Heilandskirche in Sacrow auf der Potsdamer Seite. Der Fluss ist hier nur 260 Meter breit, aber für mich mit meiner Tiefenangst war er bisher unüberwindbar. Wenn ich an der Kirche schwimmen wollte, musste ich 30 Minuten Autofahrt einplanen.

Doch an diesem Morgen dachte ich: „Was sind schon 260 Meter gegen das Mittelmeer?“ Und ich schwamm einfach los. Etwas ängstlich und nur brustschwimmend: Von West nach Ost, von Berlin nach Potsdam. Drüben, am anderen Ufer der Havel, vor der Heilandskirche, war ich überwältigt und habe ich wieder einmal geheult, dieses Mal aber nur vor Glück.

Ein neues Freiheitsgefühl

Der Sonnenaufgang auf Mallorca war mein schwimmerischer Mauerfall. Die Grenzen meiner Tiefenangst sind gefallen. Es mag groß klingen, aber für mich ist es das auch.

Jetzt brauche ich keine 30 Minuten Autofahrt mehr, um die Seite zu wechseln. Fünf Minuten schwimmen, und ich bin da. Das bisherige Freiheitsgefühl hat sich noch einmal verdoppelt. Es gibt für mich nichts Schöneres, als bei Sonnenaufgang durch die Havel zu vagabundieren. Dieses Glück, am Morgen am Ufer zu stehen und einfach in eine Richtung loszuschwimmen. Und wenn mir danach ist, dann wechsel ich die Seiten. Oder schwimme zu einer der vielen Havelinseln. Oder lege mich auf den Rücken und schaue in den Himmel. Das ist Freiheit, wie ich sie liebe. Und ich freue mich, sie mit euch zu teilen.

Und die Tiefenangst?

Sie ist nicht komplett weg. Ich suche immer noch die schmalste Stelle in unmittelbarer Nähe. Ich schwimme immer noch meistens Brust und nicht Kraul, wenn ich die Havel überquere – schon allein, um die Lastschiffe im Blick zu haben. Aber ich lasse mich von dieser Angst nicht mehr aufhalten. Sie ist nicht mehr der Boss, sondern ein stiller Begleiter, der mir nur ab und zu zuflüstert: „Bist du sicher?“ Und dann antworte ich: „Ja, ich bin sicher. Ich kann das.“

Denn am Ende zählt für mich nicht, ob die Angst weg ist. Es zählt, dass ich sie überwinde, dass ich mich traue, wieder und wieder. Jeder Schwimmzug über die Havel ist ein kleines, leises „Ich habe dich im Griff“ an meine Angst – und ein großes, lautes „Ich bin frei!“ an mich selbst.